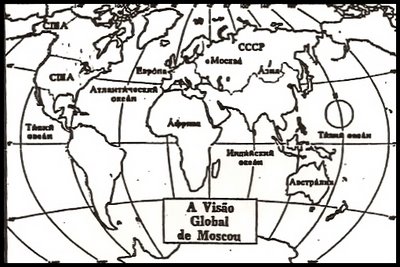

Começaria por coisas elementares: vivemos em um planeta de 500 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 350 milhões são mares e oceanos, e apenas 150 milhões são ilhas e continentes, ou seja, 30% do planeta Terra. Se há a intenção de inserir o Brasil, em termos geopolíticos e estratégicos, no sistema internacional - do pós-guerra fria, em particular –, olhamos o mapa mundi e vemos que o planeta é dividido pela linha do Equador. Se vocês observarem um pouco, vão verificar que praticamente 75% das massas do planeta estão situadas no Hemisfério Norte, é o hemisfério continental. Apenas 25% das terras do nosso globo estão situadas no Hemisfério Sul. A maior parte do continente americano, africano e a eurásia estão no Hemisfério Norte. E, no Sul, o Hemisfério Oceânico, onde percebemos uma projeção da maior parte da América do Sul, uma parte do cone sul do continente africano, a Indonésia e a Oceania. Assim, se quisermos pensar o Brasil, temos que partir de fatos de uma realidade geográfica que é dada historicamente.

Pessoa dotada de certa competência, que já era General aos 24 anos e Imperador aos 34, Napoleão Bonaparte assegurava que “a política dos Estados está na sua geografia”. É a partir desse lugar que vamos pensar o Brasil. Quando vinculamos a questão geográfica à questão demográfica percebemos que 85% da população mundial (6 bilhões de habitantes) está concentrada no Hemisfério Norte. Na América no Norte, Europa, Oriente Médio, Japão, China e Índia. Apenas 15% da população está localizada no Hemisfério Sul, entre Brasil e Indonésia.

Se levarmos em conta que no sistema internacional temos centros de poder (uso um conceito multifacetado – acho que a melhor definição de poder é aquela dada por Hobbes, pensador do Século XVII, no Leviatã, que afirma que o poder é império enquanto poder militar, é domínio enquanto poder econômico e é religioso enquanto poder ideológico. Ou seja, tem poder quem controla meios de coerção, meios de produção e meios de comunicação: isso é poder!). É possível observar que historicamente temos três centros de poder mundial e todos se situam também no Hemisfério Norte. Da região dos grandes lagos até o Atlântico, o centro de poder está nos EUA e Canadá, e figura o primeiro grande centro do poder mundial. O segundo centro poderemos situar na extremidade ocidental da Eurásia, em torno da França, Alemanha, Inglaterra e Itália. O terceiro está situado no extremo oriente, no Pacífico, formado pelo Japão, China, Coréia do Sul e Taiwan. Não há nenhum centro de poder mundial no Hemisfério Sul.

Se pensarmos em termos econômicos (vamos levar em conta o produto bruto, grosso modo, de 30 trilhões de dólares), 80% do PIB mundial estão no Hemisfério Norte e apenas 20% no hemisfério sul. Se vocês pensam num comércio mundial mais ou menos de 7 trilhões de dólares, 80% desse comércio é Norte-Norte, e apenas 20% desse comércio é Norte-Sul. Consequentemente, nós temos assimetrias configuradas. A questão é: como nos inserimos nessas assimetrias?

Vamos olhar para o Brasil. Eu diria que há geograficamente uma posição sul-hemisférica, periférica e excêntrica aos grandes centros do poder mundial. Temos um produto bruto em torno de 1 trilhão de dólares, isto significa 2 ou 3% do PIB mundial. Nossas exportações cresceram para 118 ou 120 bilhões de dólares, o que significa em torno de 1,5% do comércio mundial. Cabe, então, perguntar: que país é esse, no qual estamos inseridos? O que queremos do Brasil para o século XXI? O que queremos de um país que tem 2% do produto bruto mundial e 1% do comércio internacional? Sem esquecer, entretanto, que é um país com produto interno bruto de 1 trilhão de dólares, o que não é nada desprezível: estamos entre o 10º e o 13º PIB do planeta.

Inevitavelmente, ao contrário do que houve na Argentina, nós conseguimos manter nossa grande realização do século XX, que é a manutenção e expansão de nossa base industrial, científica e tecnológica. Nós somos um país de industrialização hipertardia. Há países de industrialização precoce como Inglaterra, França e Estados Unidos; países de industrialização tardia como Alemanha, Itália, Rússia e Japão; e o Brasil com industrialização hipertardia, que vai se dar apenas a partir da segunda década do século XX. Mas, de qualquer maneira, conseguimos formar uma base estrutural industrial, cientifica e tecnológica, que foi mantida, preservada e expandida.

Temos um espaço territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com projeção marítima no Atlântico Sul, projeção terrestre na América do Sul fazendo fronteira com todos os países, exceto Equador e Chile. Então possuímos fatores de poder: há território, população (que em 2025 estará em torno de 230 a 250 milhões de habitantes, e isso constitui o que os cientistas políticos chamam de “massa crítica”), espaço e posição. Nosso Estado é um sistema de normas, um sistema legal em que as normas estabelecem as regras e os limites da violência em exercício dentro do território. Temos também capacidade militar. No Brasil não há crise de Estado e tampouco de regime político. Para nós está bastante claro que no pós-guerra fria o conjunto da sociedade brasileira optou por um novo “pacto social”, expresso na Constituição que vige atualmente. Nesse pacto, o conjunto da sociedade, em sua diversidade, optou por viver dentro das “regras do jogo” de uma um regime democrático, uma democracia liberal representativa. Houve também a opção por uma economia de mercado.

Em termos de regime político, há dois extremos: em uma das pontas existe a anarquia, onde a sociedade não tem nenhum poder, onde não há governo, onde prevalece a tirania da maioria; na outra ponta existe o despotismo, o super-Estado leviatânico, onde predomina a tirania da minoria. A sociedade brasileira não optou nem pela tirania da maioria, nem pelo despotismo da minoria, mas optou por um caminho intermediário que chamam de “anarquia ordenada”, um estado de direito! Temos uma Constituição que limita o poder dos governantes, portanto liberal. Mas também é democrática, porque distribui o poder para os governados. Então temos uma Constituição liberal-democrática. Quem viveu sob uma ordem autocrática sabe que uma Constituição é fundamental. Só percebemos o quanto é importante um Estado de direito, e principalmente um Estado de direito democrático, quando a gente o perde. Como no caso da empregada doméstica, quando ela vai embora é que eu percebo a falta que ela me faz!

Mas além dos direitos políticos e civis, estamos em uma era em que temos de pensar também nos direitos sociais. Não somente nos direitos individuais, mas também nos coletivos. O direito à educação, ao trabalho, a uma vida digna e civilizada. E aí nossa democracia está em falta. Fizemos uma transição democrática pacífica, tranqüila e civilizada ao preço de uma dívida social extremamente alta. E no contexto da democracia temos um compromisso com o resgate dessa dívida social. O Brasil não é um país pobre, mas injusto! Não é um país subdesenvolvido, é uma potência regional de tipo médio. O tamanho desse país é a metade da América do Sul. A população é a metade da população sul-americana. O PIB do Brasil é a metade do PIB sul-americano, portanto, esse país não é pobre. É um país extremamente injusto, fruto de uma herança da colônia e do império, do tempo da escravidão.

No que diz respeito à concentração e distribuição de renda, vejam nossa situação: os 20% mais pobres do Brasil têm uma renda média de 600 dólares por ano e os 20% mais ricos de 18.500 dólares por ano, ou seja, entre ambas as faixas há uma diferença de 30 vezes. No Japão, os 20% mais pobres têm uma renda média de 9 mil dólares por ano enquanto que os 20% mais ricos, 39.000 dólares por ano, isto é, a diferença entre as faixas é de pouco mais de 4 vezes. Na Alemanha, a diferença é de 6.600 para 38.000 dólares, 6 vezes. O mesmo ocorre nos EUA (onde por sua opção pelo neoliberalismo, se cortam os impostos para favorecer os ricos e se suprimem os gastos da previdência que poderiam beneficiar os pobres), a diferença é de 5.800 para 51.000 dólares, menos de 10 vezes. Então, o que fazer com o Brasil?

O que temos que fazer é criar um mercado interno mais amplo, com capacidade efetiva de consumo; temos que desenvolver políticas sociais que permitam melhor distribuição de renda, que reduzam o desemprego e combatam a exclusão social. Se queremos inserção internacional, temos que “arrumar a casa”, internamente.

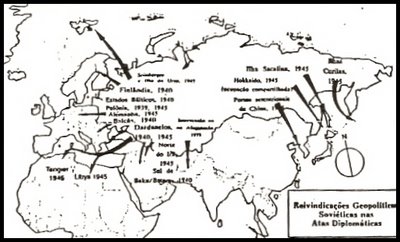

Certamente isso não é tarefa de um partido ou de um governo, é tarefa de pelo menos uma geração. Para isto temos que formular um projeto nacional estratégico capaz de traduzir o que queremos do Brasil. O que ele vai ser quando crescer? Nós não temos, até agora, entre as nossas elites políticas, econômicas e intelectuais um consenso mínimo para a formulação de um projeto estratégico nacional. Como o Brasil é uma potência média, significa que até 2025 (2050, no máximo) o país terá certo tempo para se transformar em uma grande potência regional com projeção no Atlântico Sul e projeção continental na América do Sul, diversificando suas relações com o Hemisfério Norte. Nossa relação com os EUA não devem ser nem de alinhamento automático, nem de confrontação suicida, mas de certo distanciamento. Nem muito perto para criar intimidade em demasia, nem muito longe para que se crie uma situação de isolamento, de desconfiança. Temos que diversificar nossas relações em direção à União Européia e abrir mercados na Rússia, Japão, China e Índia. Também ampliar nossos negócios com o Oriente Médio.

Desse projeto nacional também deve fazer parte um plano para que se possa recriar o pacto social entre as elites que dominam o poder nesse país e o povo. E, uma vez estabelecido esse projeto, é necessário que haja vontade nacional para viabilizá-lo. Estou falando de coesão social, para que os ricos não sejam tão ricos que possam comprar o voto dos pobres e nem os pobres tão pobres que necessitem vender o seu voto para os ricos. Ou seja, uma coesão que implica em reformas políticas e sociais.

Mas não podemos deixar isso à livre soberania do mercado – esse mercado, supostamente auto-regulado, no qual, se o Estado for apenas um mal necessário e sem qualquer tipo de intervenção, vamos cair num “darwinismo social”. Se esse mercado for deixado ao sabor de suas regras “naturais”, os ricos ficarão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, porque é isso o que está acontecendo há 500 anos nesse país. Também não podemos deixar o Estado tão reduzido, que não possa regular minimamente os direitos políticos, civis e principalmente os sociais, dando aos cidadãos menos favorecidos o direito de participação na vida econômica e política do país.

Até agora temos visto as coisas de cima para baixo, dos privilegiados em relação aos humilhados e ofendidos desse país: está na hora de mudar essa ordem. E a questão é: em que medida podemos mobilizar a sociedade, tendo em vista um projeto nacional que demandará no mínimo uma ou duas gerações?

Para terminar, quero dizer o seguinte: às vezes a gente diz algumas coisas e fica bem com as pessoas e mal com a própria consciência. Preferi dizer hoje algumas coisas que talvez possam me deixar mal com as pessoas, mas me deixam muito bem com minha própria consciência. Muito obrigado!

Questão proposta ao final da apresentação

Professor, em sua fala chama atenção a idéia de “plano nacional estratégico”. Acredito que o governo tenha um papel importante na defesa de um plano, mas que tipo de interesses externos o governo deveria priorizar nesse momento e como defendê-los? Na visão de algumas pessoas, na defesa de interesses político-geográficos, houve uma relação custo benefício que não foi saudável para a sociedade, o senhor concorda com isso?

Resposta

O Brasil é um Estado Federativo que consegue manter o monopólio da violência legítima em todo o espaço territorial. A segunda coisa é o regime político, que pode ser autocrático ou democrático. O autocrático pode ser totalitário ou autoritário; o democrático pode ser uma democracia representativa ou uma democracia direta ou participativa. Além disso, temos um sistema partidário, que pode ser uni-partidário, bi-partidário ou multipartidário, e temos um sistema eleitoral que pode ser majoritário ou proporcional. Portanto, temos aí um arcabouço político que se monta sobre aquilo que chamamos de sociedade civil, ou seja, o arcabouço é a esfera pública, e temos na sociedade civil a esfera privada, lugar das atividades econômicas. Essas atividades podem ser privadas (setor privado na economia, setor social e estatal na economia). Considerando que as coisas não são auto-evidentes, temos que pensar nisso tudo. Como assegurar que o país não tem vocação para exportação, quando há uma cultura histórica de exportação? Exportamos pau-brasil, açúcar, ouro, diamante, borracha e café. Nosso desenvolvimento sempre foi para exportar, ajudar e auxiliar a acumulação primitiva do capital e mundial. Onde a Inglaterra buscou capitais para fazer a revolução industrial? No ouro levado do Brasil, que foi para Portugal através do pacto colonial, e de Portugal para a Inglaterra, para pagamento de dívida externa. Esse ouro financiou a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. Globalização é uma coisa importante, mas mais importante ainda é discutir os termos em que se participa dela, porque alcançaremos uma época em que haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Serão muitos globalizados e muito poucos globalizadores. Como vamos negociar nossa inserção nesse novo sistema internacional? Vai ser uma inserção assimétrica? Cabe a nós negociar os termos.

Existe uma acumulação histórica onde se cria uma indústria de bens de consumo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Uma indústria de bens de capital no contexto da Segunda Guerra Mundial. E houve nova expansão econômica na época do Juscelino. No terceiro surto econômico na época do “milagre brasileiro” (regime militar) demoramos um século para criar uma base industrial, científica e tecnológica. Na Argentina, o ministro da Fazenda do regime militar sucateou em seis anos o desenvolvimento industrial argentino e, a partir de 1980, o país voltou a ser uma granja agro-exportadora, como foi até 1930. Então, é importante saber em que termos fica nossa inserção no mercado mundial, como ficam os subsídios – o tal livre comércio não vale para o mercado europeu, que subsidia com dezenas de bilhões de dólares sua agricultura? Não vale para o mercado americano, que com dezenas de bilhões de dólares subsidia sua agricultura? Não vale para o mercado japonês? Onde ficamos nós em termos de custo-benefício? Nós abrimos nosso mercado, mas quem abre o seu? Ou vamos permitir o sucateamento dentro do nosso parque industrial? Vamos discutir todas essas coisas porque o Brasil já ultrapassou a fase de país agro-exportador. Não é mais uma potência periférica, é uma potência média que tem condições de sentar e negociar os termos da inserção no mercado internacional.

Para isso, temos que ter um projeto. Mas não basta ser um projeto de intelectuais, que seja construído na economia. Deve haver consenso de como distribuiremos o bolo: ele será comido apenas por banqueiros? Trabalhamos todos, empresários, profissionais liberais, trabalhadores manuais para financiar o crescimento do capital financeiro nesse país, onde está o lucro da produção? Onde está o retorno do trabalho? Precisamos criar um pacto social que não seja jogo de soma zero, onde somente um ganha o tempo todo e eu perco todas às vezes, que interesse eu tenho em jogar um jogo desses? Temos que comprar outro tipo de jogo, redefinir as regras desse jogo. Jogar um jogo no qual você ganha por um lado, perde por outro e todos ganham, porque assim continuamos interessados em manter as regras. No qual não se vira a mesa, porque sempre acabamos ganhando.

A questão reside em conhecer nosso ordenamento jurídico, nosso Estado de direito, onde temos uma esfera de leis, onde o Estado diz o que deve ser feito. Um segundo ordenamento, onde o Estado proíbe. Uma terceira esfera, que é a facultativa, em que o Estado faculta e cabe ao cidadão fazer ou não fazer, de acordo com seu arbítrio, dentro dos limites da lei. Temos que reduzir essa esfera impositiva do Estado, aumentar a esfera facultativa que nos permite, independente do Estado, decidir, superar, procurar nossas convergências sem termos de recorrer a um juiz togado. Podemos acelerar esse mecanismo através de um processo de arbitragem, mediação e negociação. Podemos deixar que as coisas se acomodem segundo a lógica do mercado, aumentando a esfera facultativa e reduzindo a esfera de atividade dos Estados. Mas, todas às vezes em que a regra do jogo for exacerbada em função da necessidade de lucro máximo, sem ter em vista a necessidade de justiça social, temos que recorrer aos tribunais, e aí entra o papel do Estado como mediador. A regra geral é que nós consigamos resolver nossos problemas por via de arbitragem, mediação e negociação.

Não é possível viver com uma política de improviso, é preciso um projeto. Vamos baixar o juros? Vamos sentar e negociar. É preciso reformular o sistema tributário? Vamos rever os mecanismos de negociação. O que precisamos para isso? Partidos! Não há democracia sem partidos. Precisamos de sindicatos. A pessoa física não pode conversar com a pessoa jurídica e solicitar igualdade de condições. Os empresários precisam ter grêmios para que tenhamos dinamismo, equilíbrio, anarquia ordenada. Nem o despotismo da maioria, nem a tirania da minoria. Sou a favor da inserção do Brasil no processo de globalização, mas sou a favor de um projeto nacional que crie um mercado interno, de fato, porque hoje não há. Temos apenas 20 milhões de consumidores, em uma população de 180 milhões de pessoas. Temos que completar o processo de substituição de importações. Então vamos negociar com as multinacionais, com o capital internacional, mas vamos ver também os termos e modos de negociação. Para isso é preciso uma sociedade minimamente coesa, e isso não existe em um regime democrático que pode ser comparado a uma democracia grega, ateniense, de escravos, que exclui 50 milhões de pessoas da população desse país. Não podemos ter uma democracia de elites, a democracia como técnica de selecionar grupos governantes e, sim, uma democracia como valor universal. Esse valor universal significa incorporar os marginalizados e excluídos na participação dos benefícios da sociedade: saúde, educação, transporte, moradia, vida digna e civilizada. Direitos de qualquer ser humano.